1 大模型驱动的多智能体架构

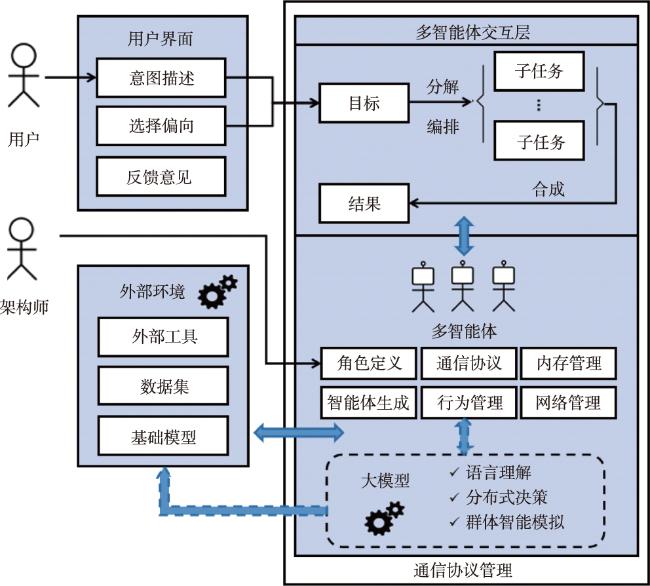

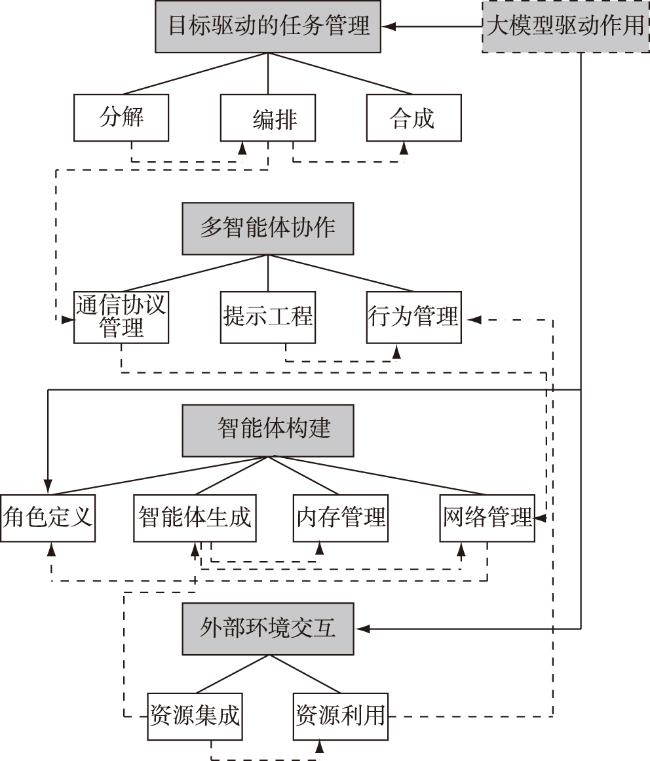

1.1 架构组成

1.2 架构工作流程

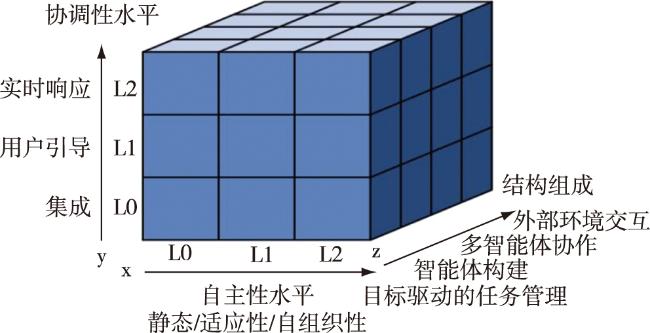

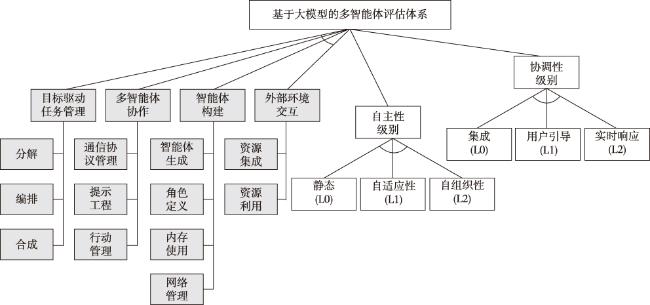

2 基于大模型驱动的多智能体系统的多维评估体系

2.1 自主性评估

2.2 一致性评估

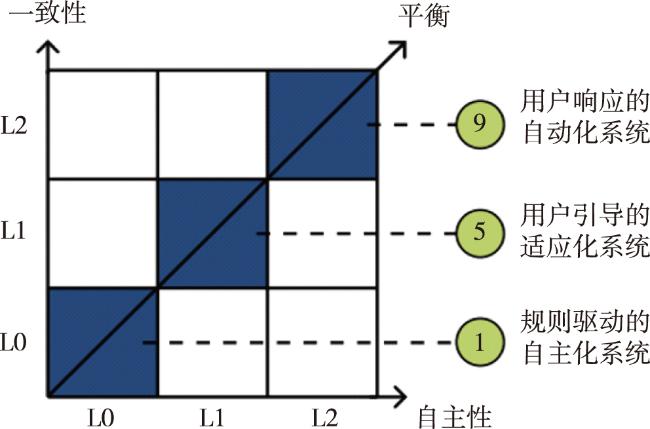

2.3 自主性与一致性综合评估体系

表1 大模型驱动的多智能体系统的自主性水平与一致性水平的相互作用结果Tab.1 The interaction results of autonomy and consistency level in multi-agent systems driven by large language models |

| 自主性/一致性级别 | 静态自主性级别 | 自适应自主性级别 | 自组织自主性级别 |

|---|---|---|---|

| 集成一致性级别 | 规则驱动的自动化系统 | 预配置自适应系统 | 有限自治系统 |

| 用户引导一致性级别 | 用户引导的自动化系统 | 用户引导的自适应系统 | 用户引导的自治系统 |

| 实时响应一致性级别 | 用户监督的自动化系统 | 用户协作的自适应系统 | 用户响应的自治系统 |

表2 大模型驱动的多智能体系统在不同架构组成模式下的自主性水平与一致性水平的相互作用结果Tab.2 The interaction results of autonomy and consistency level of multi-agent systems driven by large language models with different architectural composition mode |

| 自主性/一致性级别 | 目标驱动的任务管理 | 智能体构建 | 多智能体协作 | 外部环境交互 |

|---|---|---|---|---|

| 规则驱动的自动化系统 (L0,L0) | 规则驱动的 任务管理 | 规则驱动的 智能体生成 | 规则驱动的协作协议 | 规则驱动的环境 资源交互 |

| 用户引导的自动化系统 (L0,L1) | 用户引导的任务管理 | 用户引导的 智能体生成 | 用户引导的协作协议 | 用户引导的 资源整合利用 |

| 用户监督的自动化系统 (L0,L2) | 运行期间调整任务管理 | 运行期间调整 智能体构建 | 运行期间调整协作方式 | 运行期间调整 资源利用率 |

| 预配置自适应系统 (L1,L0) | 具有预定义选项的 自适应任务管理 | 自适应智能 体组合 | 自适应协作协议 | 预集成与 自适应环境资源 |

| 用户引导的自适应系统 (L1,L2) | 用户调整的自适应 任务管理 | 用户调整的自适应 智能体构建 | 用户调整的 自适应协作 | 用户调整的自适应 环境整合和利用 |

| 用户协作的自适应系统 (L1,L2) | 运行时调整自 适应任务管理 | 运行时调整自适应 智能体构建 | 运行时调整自 适应协作 | 运行时调整自适应 环境整合和利用 |

| 有限自治系统 (L2,L0) | 基于预设需求的 自组织任务管理 | 自组织智 能体构建 | 基于预设需求的 合作策略 | 自主选择资源来源 |

| 用户引导的自治系统 (L2,L1) | 用户引导的自 组织任务管理 | 用户引导的自 组织智能体 | 用户引导的 自组织协作 | 用户引导的自组织 选择资源来源 |

| 用户响应的自治系统 (L2,L2) | 运行时自组织 调整任务管理 | 运行时自组织调整 智能体构建 | 运行时自组织 调整协作 | 运行时自组织 调整资源来源 |

3 实验

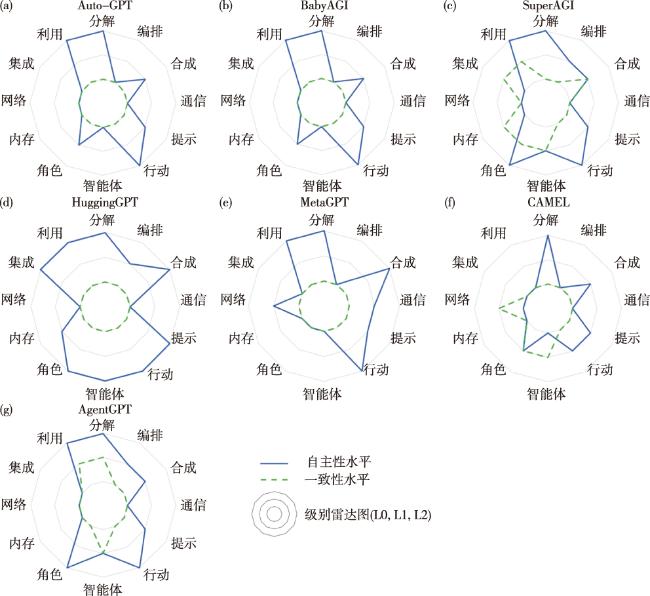

3.1 系统自主性和一致性水平评估

表3 大模型驱动的多智能体系统在不同核心功能下的自主性水平的评估结果Tab.3 Evaluation results of autonomy level of multi-agent systems driven by large language models |

| 大模型多智 能体系统 | 分解 | 编排 | 合成 | 通信 | 提示 | 行动 | 智能 体 | 角色 | 内存 | 网络 | 集成 | 利用 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Auto-GPT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| BabyAGI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| SuperAGI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| HuggingGPT | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |

| MetaGPT | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| CAMEL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| AgentGPT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

表4 大模型驱动的多智能体系统在不同核心功能下的一致性水平的评估结果Tab.4 Evaluation results of consistency level of multi-agent systems driven by large language models |

| 大模型多智 能体系统 | 分解 | 编排 | 合成 | 通信 | 提示 | 行动 | 智能 体 | 角色 | 内存 | 网络 | 集成 | 利用 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Auto-GPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BabyAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SuperAGI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| HuggingGPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MetaGPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CAMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| AgentGPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3.2 系统发展方向分析

图8 大模型驱动的多智能体系统在不同功能的自主性和一致性水平的分布结果Fig.8 Distribution of autonomy and consistency level of different functions of multi-agent systems driven by large language models |

表5 大模型驱动的多智能体系统在不同核心功能下的自主性和一致性水平的评估结果比较Tab.5 Comparison of the evaluation results of autonomy and consistency level of multi-agent systems driven by large language models |

| 核心功能 | 静态自主 性级别总数 | 自适应自主 性级别总数 | 自组织自主 性级别总数 | 集成一致 性级别总数 | 用户引导一致 性级别总数 | 实时响应一致 性级别总数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 分解 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |

| 编排 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |

| 合成 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 |

| 通信协议管理 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |

| 提示工程 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |

| 行动管理 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |

| 智能体生成 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |

| 角色定义 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |

| 内存管理 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |

| 网络管理 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |

| 资源集成 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |

| 资源利用 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 |

中国指挥与控制学会会刊

中国指挥与控制学会会刊