1 反无人机系统

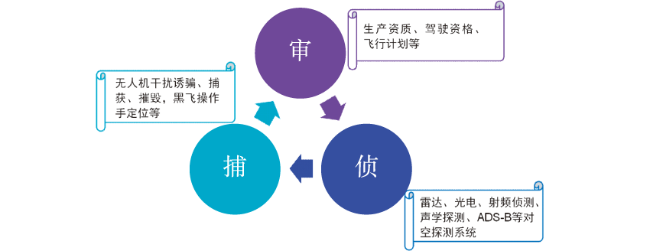

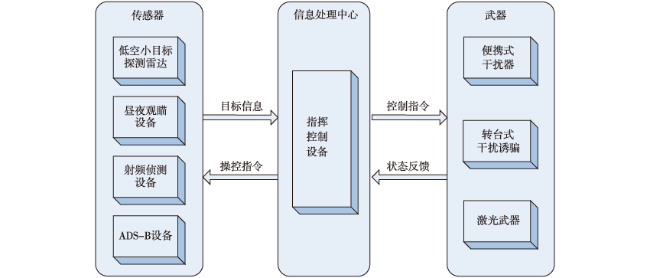

1.1 探测方式

1.2 防御手段

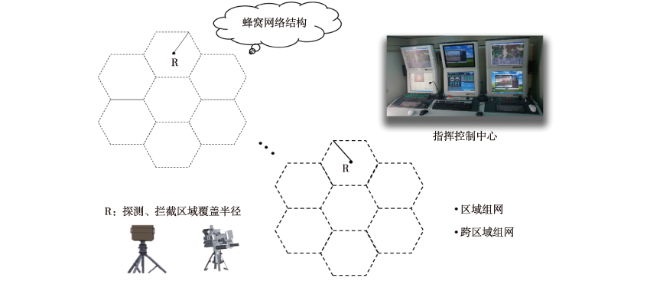

1.3 要地防控反无人机系统

2 关键技术

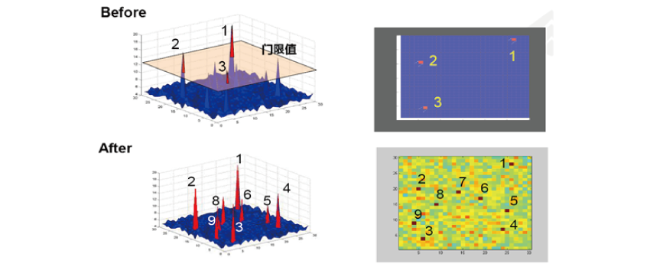

2.1 “低慢小”目标信息处理技术

2.2 射频侦测定位技术

2.3 干扰诱骗技术

3 演示试验

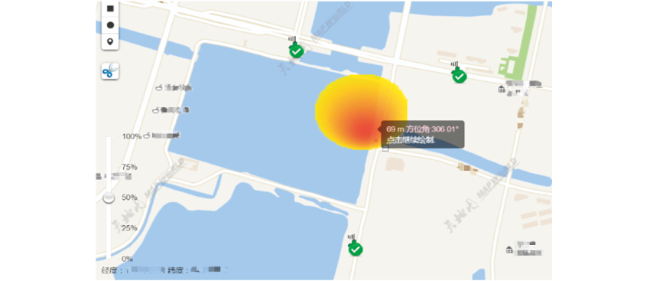

表1 射频侦测定位无人机操作手试验结果 |

| 序号 | 定位操作手位置(经纬度) | 定位误差/m | 备注 |

|---|---|---|---|

| 1 | (119.325578,34.755664) | 52 | 设备A位置:(119.323231,34.758136) |

| 2 | (119.325514,34.755611) | 70 | 设备B位置:(119.328613,34.757416) 设备C位置:(119.325193,34.75244) |

| 3 | (119.325621,34.755717) | 69 | A-B距离:500m |

| 4 | (119.325171,34.755682) | 86 | B-C距离:640m A-C距离:650m 实际操作手位置: (119.32605,34.755329) |

| 5 | (119.325321,34.755488) | 77 | A-C距离:650m 实际操作手位置: (119.32605,34.755329) |

| 6 | (119.325213,34.755453) | 64 | 实际操作手位置: (119.32605,34.755329) |

中国指挥与控制学会会刊

中国指挥与控制学会会刊